你知道中国国旗是怎么来的吗

今天我们来讲一下国旗的故事,大家都知道国旗、国歌、国徽、首都是一国的象征。那么什么是象征呢?

所谓象征,就是用一个具体的事物来表现一个抽象的事物,从而让这个抽象的事物变得容易被人感知。比如我们经常用书本来象征知识,用鸽子来象征和平。知识、和平都是抽象的事物,而书本、鸽子是具体的事物。那么通过在他们之间建立一种象征的关系,可以将两者等同起来。我们一看到书本和鸽子的时候就会联想到知识、和平。

那么为什么国家需要象征呢?因为国家也是一个抽象的事物,我们知道,国家是一个有主权、领土和公民构成的组织体,我们每个人都生活在国家之中,但是国家在哪里,又看不到,摸不着,就像超苏轼在《题西林壁》中所写的:不识庐山真面目,只缘身在此山中。那么此时,如果我们通过一些具体的事物,比如旗帜、歌曲、徽章、城市来反映国家的存在,,就可以通过这些具体的事物让国家的形象变得清晰,使我们在看到旗帜、徽章,听到歌曲,走到城市的时候,可以感受到国家,这就是国旗、国徽、国歌、首都的意义。

我国宪法第141条第一款规定:中华人民共和国国旗是五星红旗。那么为什么五星红旗会成为我国的国旗呢?这要追溯到1949年,新中国成立之初,1949年6月讨论建国事宜,在中国共产党的领导下,联合各民主党派成立了中国人民政治协商会议筹备委员会,简称“筹委会”。当时筹委会下设了六个小组,分别来负责召集参加新政协的代表,起草临时宪法,拟定政府方案等事宜。其中第六小组被赋予了拟定国旗、国徽、国哥和首都的任务。第六小组的组长是著名的教育家、中国民主促进会的负责人马叙伦先生,副组长是叶剑英元帅和著名的作家茅盾先生,成员有张奚若、田汉、马寅初、郑振铎、郭沫若、翦伯赞、钱三强、蔡畅、李立三、张澜、陈嘉庚、廖承志等社会各界知名人士。从1949年7月中旬开始,他们以第六小组的名义,在《人民日报》、《光明日报》等全国各大报纸上连续刊登征求国旗、国徽图案以及国歌、词谱的启事,那么向海内外公开征求方案,在短短的一个月内,就收到了3000幅左右的国旗图案。最终,上海市民曾联松所设计的方案被采中,这就是曾联松和他设计的国旗图案。

在这个图案中,红色代表革命,大五角星代表中国共产党,周围的四个小五角星分别代表工人、农民、小资产阶级和民族资产阶级。每个小五角星的一角都对着大五角星的中心,代表团结在中国共产党的领导之下。当时毛泽东主席看到这个图案,他高兴的说:“五星红旗反映了中国革命的实际,表现了我们革命人民大团结,不但现在要团结,将来也要团结,我看这个图案是个较好的图案。”毛主席的话,博得了在场人士的热烈掌声。

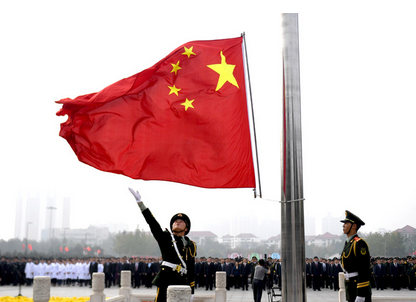

1949年9月27日,第一届全国政协第一次全体会议一致通过决议,中华人民共和国的国旗为五星红旗。

此后的1954年宪法、975年宪法、1978年宪法以及现行的1982年宪法都延续了这一规定。当然我们可以看到最终的国旗图案和曾联松设计的原稿有一点差别,就是在大五角星的中央去掉了镰刀和铁锤,这是因为镰刀和铁锤分别代表农民和工人,而周围的小五角星又有代表农民和工人,所以显得重复,最终被去掉了。

这就是我们国家的国旗五星红旗它的由来。